Bergbau in Sulzbach-Rosenberg

Bergbau in Sulzbach-Rosenberg: Ein Erbe von großer Bedeutung

Bergbau in Sulzbach-Rosenberg: Ein Erbe von großer Bedeutung

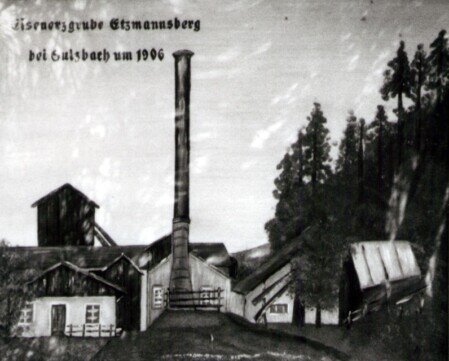

Sulzbach-Rosenberg, einst bekannt als das "Ruhrgebiet des Mittelalters", birgt eine reiche Bergbautradition, die Jahrhunderte der Geschichte prägte und die Identität der Region bis heute beeinflusst. Von den ersten Erwähnungen im Jahre 1341 bis zur Blütezeit der Maxhütte im 19. Jahrhundert und dem späteren Niedergang, hat der Bergbau die Entwicklung von Sulzbach-Rosenberg maßgeblich geprägt.

Geschichtliche Einblicke:

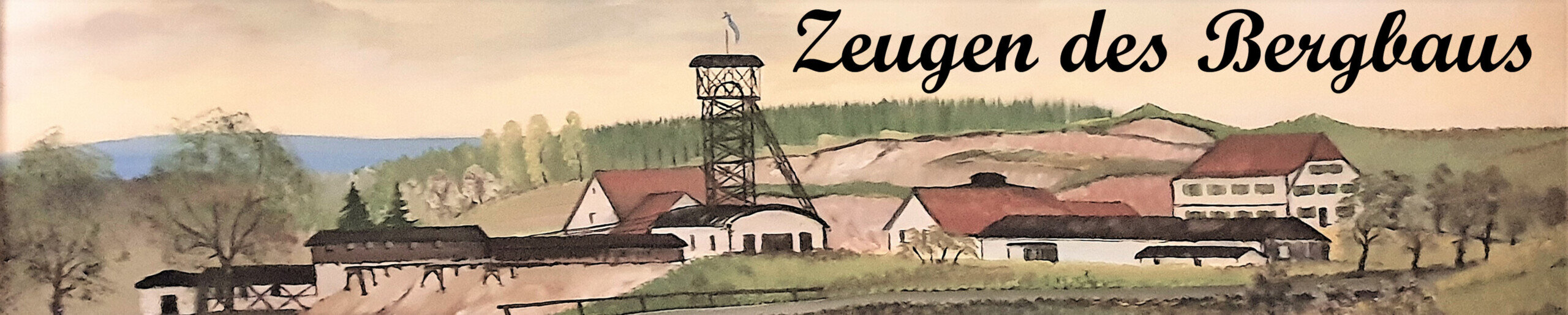

Die Geschichte des Bergbaus in Sulzbach-Rosenberg ist eng mit der industriellen Entwicklung der Region verbunden. Die Ansiedlung der Maxhütte im 19. Jahrhundert brachte einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung und machte die Stadt zu einem bedeutenden Standort für die Gewinnung von Rohstoffen. Über Jahrhunderte hinweg prägten Bergwerke und Hüttenwerke das Bild der Region und schufen Arbeitsplätze für tausende von Menschen.

Bewahrung des Erbes:

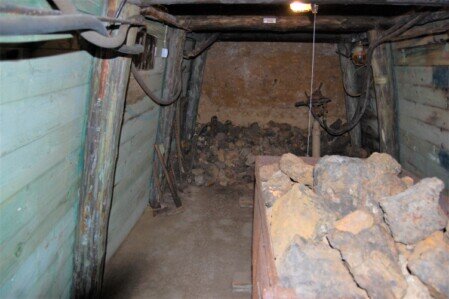

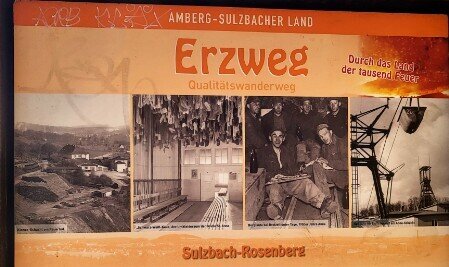

Heute ist es wichtig, die Geschichte und das Erbe des Bergbaus in Sulzbach-Rosenberg für kommende Generationen zu bewahren. Bei Wanderungen auf den Spuren des Eisenerzbergbaus, im Stadtmuseum oder im Schaustollen der „Villa Max“ können Besucher die faszinierende Geschichte des Bergbaus hautnah erleben. Der Schlackenberg, der bis 2014 saniert wurde, und das Rosenberger Kriegerdenkmal bieten eindrucksvolle Einblicke in die Vergangenheit der Region.

Ein Erbe für die Zukunft:

Die Bergbaugeschichte von Sulzbach-Rosenberg ist nicht nur ein faszinierendes Kapitel der Vergangenheit, sondern auch ein wertvolles Erbe, das es zu bewahren gilt. Durch die Erhaltung und Pflege dieser Geschichte wird das kulturelle Erbe der Region für kommende Generationen lebendig gehalten und die Bedeutung des Bergbaus für die Entwicklung von Sulzbach-Rosenberg gewürdigt.

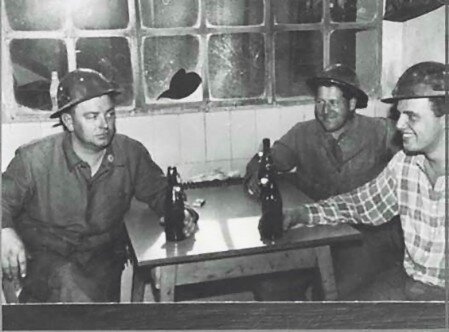

Manfred Leiss langjähriger Arbeitsdirektor der Maxhütte. Leiss liegen die Tradition des Bergbaus in Sulzbach-Rosenberg und das Montanwesen sehr am Herzen, vom Beginn des Erzbergbaus in der Oberpfalz schilderte Leiss zunächst, wie der Bergbau betrieben, von der Obrigkeit reguliert und mit Handelsprivilegien ausgestattet wurde und wie Bergmänner und Familien lebten.

"Leben in der Bergmannssiedlung"

Über Jahrtausende war der Bergbau selbstverständlicher Bestandteil dieser Stadt. Seit 1938 prägte er auch das Leben in der Feuerhofsiedlung. Was niemand aufschrieb, war der Arbeitsalltag der Bergleute, die oft ihr ganzes Leben in der abgeschlossenen Welt der Bergwerke gearbeitet haben, erzählt von Helmut Heinl

Sulzbach-Rosenberg ist ein ehemaliges Zentrum der Eisenerzindustrie. In den vergangenen Jahrhunderten wurde die Stadtgeschichte vom Ocker- und Bergbau geprägt.

Das Steigerlied (auch Steigermarsch oder Glück auf, der Steiger kommt) ist ein deutsches Bergmanns- und Volkslied

"A.D. 1988, St. Barbara bitt`für uns", heißt es in kunstvoll angebrachten Lettern über dem Portal der kleinen Kapelle am Bartl-Dreieck...

Dieser Stollen hat zwar nichts mit dem eigentlichen Bergbau zu tun, sondern wurde von Bergleuten als Luftschutzstollen angelegt.

Der Förderturm des 1974 stillgelegten St.-Anna-Schachtes ist ein Sulzbach-Rosenberger Wahrzeichen und ein Identifikationsobjekt für die Bewohner.

Heute hat sich von selbst ein herrliches Biotop gebildet, wo seltene Tiere eine unberührte Natur fanden. Das Gebiet ist inzwischen zum Naturschutzgebiet erklärt worden.

Immer wieder wird die Frage gestellt was ist ein Hunt und was ist eine Lore und was ein Förderwagen. Wobei die ersten beiden am häufigsten genannt werden.

Der Sulzbacher Bergbaupfad bei der Oberpfälzer Stadt Sulzbach-Rosenberg ist eine der Stationen an der Bayrischen Eisenstraße. Die Oberpfalz war seit dem 13. Jahrhundert durch ihre Vorkommen an Eisenerz und Braunkohle eines der wichtigsten Eisenzentren Mitteleuropas und wird auch "Ruhrgebiet des Mittelalters" genannt.

Unter dem schlagwort „sanfte touristische Nutzung“ laden ein einmaliger Panoramablick und ca. 4 Kilometer Unterhaltswege für Spaziergänge ein

Geschichte des Bergknappenvereins Sulzbach

Wegen vieler altersbedingter Sterbefälle sinkt beim Bergknappenverein der Herzogstadt, wie bei anderen Traditionsvereinen auch, die Mitgliederzahl. Bewundernswert ist aber dennoch, dass die Aktivitäten zur Bewahrung der bergmännischen Tradition fortgesetzt werden.

2007 konnten wir 120 Jahre Bergknappenverein Sulzbach-Rosenberg feiern. Aus diesem Grund wurde der 11. Deutsche Bergmanns-, Hütten- und Knappentag bei uns abgehalten.

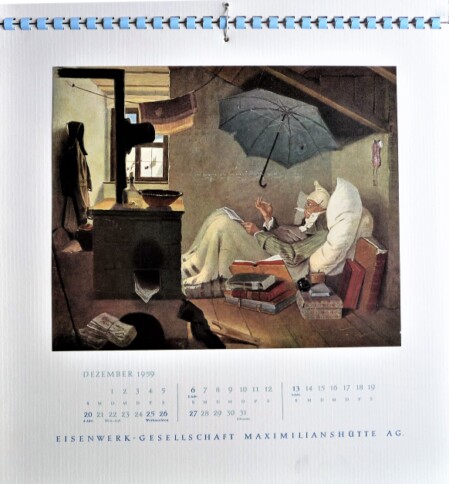

Die Maxhütte (MH), benannt nach dem bayerischen König Maximilian II. Joseph, war mit bis zu 9000 Beschäftigten ein traditionsreiches und international bekanntes Stahlwerk.